Un clic ICI...

NPA l'Anticapitaliste 06 et 83 : le blog - Page 3

-

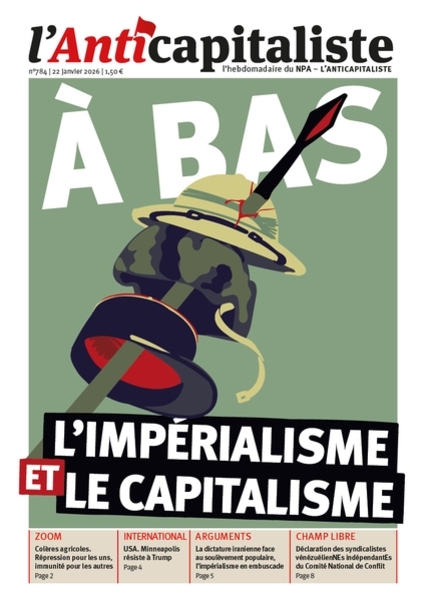

L'anticapitaliste : le journal, numéro 784...

-

Gaza, phase 2 : du génocide à la réserve coloniale...

La « phase 2 » du plan Trump prolonge la logique génocidaire et coloniale à Gaza. Sous couvert de gouvernance et de sécurité, elle organise la mise en réserve d’un peuple déjà écrasé par des mois de destruction.

-

El Hacen Diarra, nouvelle victime des violences policières racistes...

Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2026, El Hacen Diarra est décédé dans les locaux du commissariat du 20e arrondissement de Paris à la suite d’une brutale interpellation policière. Nous apportons tout notre soutien et notre solidarité à ses proches ainsi qu’à tous les résidants du foyer des Mûriers où il habitait. El Hacen Diarra est la nouvelle victime des violences policières racistes qui s’exercent dans le quartier et, plus largement, dans tout le pays.

Mauritanien âgé de 35 ans et vivant depuis plusieurs années dans le foyer de travailleurs migrants des Mûriers à Paris, El Hacen Diarra était venu chercher son pain en France et « le voilà parti à jamais » (Ibrahima Diarra — frère d’El Hacen Diarra).

Contre l’impunité organisée

Pendant que la procureure de la République reprend sans nuance la thèse du malaise et de « l’arrêt cardio-respiratoire » avancée par les forces de l’ordre, il est impossible d’ignorer les preuves accablantes de la brutalité de l’intervention.

Alors que, de son côté, la police parle d’une « chute accidentelle » durant l’interpellation, sur une vidéo prise par l’un des voisins, on distingue deux policiers immobilisant un homme plaqué au sol avant de lui donner des coups de poing. Après analyse de cette même vidéo, on entend la victime dire à plusieurs reprises : « vous m’étranglez, vous m’étranglez, vous m’étranglez ».

Des témoins ont également aperçu une mare de sang là où s’est produite l’arrestation. Enfin, un autre élément est rapporté par l’avocat de la famille, Me Yassine Bouzrou : les policiers eux-mêmes ont estimé nécessaire « une hospitalisation immédiate » d’El Hacen à son arrivée au commissariat ; pourtant, les secours ne seront appelés qu’après que la victime eut fait un malaise et décède.

Toustes solidaires face aux violences policières

Ce dimanche 18 janvier 2026, nous soutenions le très large rassemblement organisé devant le foyer où vivait El Hacen Diarra. Plus de 400 personnes (et jusqu’à un millier selon la préfecture de police) sont venues exprimer leur solidarité et rappeler qu’il ne s’agit pas d’un accident isolé, mais d’un système de répression raciste systémique.

Durant la journée, les habitants du foyer ont pu parler de leur expérience partagée des contrôles répétés au pied du foyer, rappelant que les personnes racisées et précaires sont plus exposées aux contrôles, aux humiliations et aux violences. L’occasion de mentionner aussi que le commissariat du 20e a déjà été épinglé pour « différentes affaires de violences et agressions sexuelles commises sur des gardés à vue » (Me Yassine Bouzrou), avec des condamnations pour des faits commis entre 2019 et 2021.

À l’image du parterre d’habitantEs, de responsables du secteur associatif et d’éluEs de gauche venuEs soutenir la famille et les proches d’El Hacen face au racisme systémique dans la police et à son impunité, refusons le silence, soyons solidaires dans la rue, exigeons vérité et justice. Pour El Hacen, Nahel, Zyed, Bouna, Adama, Aboubacar, Zineb, réclamons le désarmement de la police, partout, dès maintenant.

Nous appelons l’ensemble des forces militantes et des citoyenEs à se mobiliser contre le racisme des forces de l’ordre : les violences policières doivent cesser dans le 20e et partout.

CorrespondantEs

-

Violette and Co : la culture contre le génocide !

Un pas de plus a été franchi ce mercredi 14 janvier dans la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine. La librairie Violette and Co, librairie féministe, lesbienne et LGBTQIA+, dans le 12e arrondissement parisien, a été perquisitionnée dès son ouverture sur ordre du parquet de Paris.

Le délit supposé ? Avoir en stock des livres interdits. Les livres incriminés ? Des albums de coloriage pour enfants, édités par une maison d’édition sud-africaine, Social Bandit Media, intitulés De la mer au Jourdain. Cet album avait déjà été la cible de militants sionistes qui avaient, en novembre, dégradé la vitrine de la librairie.

On se souvient du tollé des médias bourgeois lorsque des militantEs ont dénoncé, avec des fumigènes et des tracts, la venue de l’Orchestre national d’Israël à la Philharmonie de Paris. Et le silence des préfectures reste assourdissant face aux concerts du soldat-chanteur Amir, qui glorifie l’action de l’armée israélienne dans sa tournée hexagonale.

Les attaques se multiplient, dans un contexte où la proposition de loi Yadan entend punir d’emprisonnement et de plus de 7 000 euros d’amende le soutien aux mots d’ordre trop critiques de l’État colonial d'Israël et de sa politique génocidaire. Pendant ce temps, la France refuse les visas des artistes PalestinienNEs pour des représentations de la la pièce Les Monologues de Gaza.

La culture est doublement attaquée : par les coupes franches dans son financement, mais également par des formes de censure politique. Ces attaques ciblent tout particulièrement les lieux culturels queers – ici, la seule librairie féministe et lesbienne de Paris. Cette perquisition fait écho au harcèlement et à la répression policière dont les lieux queers ont été victimes dans l’histoire récente.

Le monde de la culture doit se mobiliser. Le génocide et la tentative d’effacement de la Palestine par Israël passe aussi par un culturicide – destruction du matériel d’enseignement, des théâtres, des bibliothèques, des centres culturels – qui est à l’œuvre depuis des dizaines d’années.

Les travailleuses et travailleurs de la culture doivent se tourner vers la Palestine et construire une solidarité concrète. Nous devons nous organiser pour lutter contre la répression par le gouvernement des PalestinienNEs et de leurs soutiens. Face aux tentatives d’effacement, il est nécessaire de soutenir et de donner de la visibilité à la culture palestinienne.

Palestine vivra, Palestine vaincra !

-

Contre l’impérialisme et le militarisme !

Face à la montée des affrontements inter-impérialistes, à la fascisation des régimes et à la militarisation accélérée des sociétés, le Conseil politique national du NPA a décidé de lancer une campagne anti-impérialiste et antimilitariste, en articulation avec les combats antifascistes, antiracistes et écologistes.

L’affrontement économique et géostratégique entre les États-Unis et la Chine s’accompagne d’une concurrence de plus en plus ouverte pour l’accès aux ressources naturelles. Cette dynamique s’inscrit dans une crise prolongée du capitalisme mondial. La crise ouverte en 2008 n’a jamais été résolue. Face à la suraccumulation oligarchique du capital et à l’épuisement des leviers classiques, les États privilégient désormais le sécuritaire, l’identitaire et la coercition militaire.

Fascisation et militarisation du monde

Un processus de fascisation se développe au cœur des principales puissances impérialistes, particulièrement aux États-Unis. Le début d’année a été marqué par les frappes américaines sur le Nigeria et sur le Venezuela, deux pays centraux pour la production pétrolière sur leurs continents. Ces interventions ont été suivies de menaces sur le Groenland, riche en ressources, puis sur l’Iran. Elles confirment la volonté étatsunienne d’étendre sans limite son pré carré.

Les interventions impérialistes de l’après-Seconde Guerre mondiale se réclamaient d’une prétendue défense de la démocratie ou des droits humains. Ce vernis a disparu. Les politiques impérialistes d’accaparement actuelles s’appuient ouvertement sur la force militaire. De l’Ukraine à Gaza, des ambitions impériales russes et chinoises aux menaces étatsuniennes sur l’Amérique latine, le Groenland ou l’Iran, la période est marquée par la multiplication des conflits armés. En Europe, cette dynamique se traduit par un discours militariste renforcé. Elle s’accompagne de la militarisation des frontières et du transfert de leur contrôle à des régimes autoritaires.

Construire la riposte

Face à cette situation, il est nécessaire de construire une riposte anti-impérialiste et antifasciste. Elle doit articuler la lutte contre le racisme, le colonialisme et le militarisme. Nous fixons comme priorité, dans les mois qui viennent, la mise en œuvre d’une campagne antimilitariste. Cette campagne vise d’abord à exprimer notre solidarité avec les peuples subissant les agressions impérialistes, la répression de leurs propres régimes ou les conséquences des guerres : en Palestine, en Ukraine, au Venezuela, au Soudan, en Iran et ailleurs.

Nous apportons un soutien inconditionnel, même lorsqu’il est critique, aux organisations qui défendent les intérêts des classes populaires. Nous soutenons les formes de résistance qu’elles choisissent, y compris la lutte armée. Nous devons agir en cohérence avec leurs besoins et leurs revendications. Nous combattons les logiques campistes. Nous défendons l’autodétermination des peuples. Nous soutenons leur volonté propre et leur capacité à défendre leurs intérêts dans les luttes qu’ils mènent, à la fois contre leurs dirigeants et contre les puissances impérialistes.

Combattre notre impérialisme

Cette campagne doit combattre notre propre impérialisme, français et européen. Elle doit s’opposer aux idéologies souverainistes, patriotiques et réactionnaires. Celles-ci sont portées par l’extrême droite, mais reprises bien au-delà, y compris à gauche. Elle intègre la solidarité internationale, la lutte contre les politiques migratoires racistes et la dénonciation de l’oppression coloniale. Elle doit contester les choix de la classe dominante qui présente l’industrie de guerre et l’intelligence artificielle comme des réponses à la crise.

Ces choix ne mènent qu’à une fuite en avant : explosion du commerce des armes, répression accrue des populations, aggravation de la crise écologique. Il est nécessaire de renforcer les campagnes contre la vente d’armes aux puissances agresseuses, aux dictatures et aux régimes autoritaires, et de défendre le contrôle populaire de la production et de la circulation des armes et des technologies militaires.

Notre orientation combine les explications autour de l’alternative « socialisme ou barbarie » et la construction d’un front unitaire, le plus large possible, autour du refus de la marche à la guerre et de la course à l’armement.

Dans cette perspective, nous participerons à la mise en place des prochaines flottilles pour Gaza. Nous construirons également la mobilisation contre le sommet du G7 à Genève en juin. L’objectif est de lier antimilitarisme, anti-impérialisme, antiracisme, anticapitalisme et combat écologiste.

La rédaction, sur la base des orientations adoptées par le Conseil politique national du NPA

-

L'anticapitaliste : la revue, numéro 172-173...

Un clic ICI...

-

Ni ICE, ni Frontex ! De Minneapolis à Paris, les violences policières tuent !

Avec Trump 2, encore plus virulent et raciste, l’ICE (la police fédérale de l’immigration) multiplie arrestations et rafles. En 2025, près de 400 000 personnes ont été expulsées des Etats-Unis et plusieurs dizaines sont mortes. Le 7 janvier à Minneapolis, Renee Nicole Good est assassinée par un agent de l’ICE qui lui tire dessus à bout portant alors qu'elle tente de s’éloigner.

Violences d’État contre les migrantEs aux USA…

Trump a fait de son programme anti-migrantEs une priorité : 14 millions de personnes sont ciblées. Une fois arrêtées, aucun moyen de défendre leurs droits : sans pouvoir contacter leurs proches ou un avocat, elles sont détenues dans des conditions dégradantes, renvoyées vers des pays qu’elles ne connaissent pas, elles disparaissent purement et simplement.

En réponse, toute une partie de la société s’organise : en prévenant dès que l’ICE arrive, en cachant des cibles, en filmant, en soutenant la défense juridique. Des dizaines de milliers de personnes ont participé aux manifestations « ICE out for good !» (« ICE, dehors pour de bon! ») les 10 et 11 janvier.

… mais en Europe et en France les violences policières tuent aussi

Depuis 2014, plus de 30 000 personnes sont mortes en Méditerranée ou dans la Manche, parce que les voies de migration sont fermées et le sauvetage criminalisé. Frontex – l’ICE de l’UE – refoule et tue. Il faut y ajouter les milliers de décès aux frontières terrestres, dans les Balkans ou le Sahara. L’externalisation des frontières délègue la violence à des régimes autoritaires.

Les images du meurtre de Renée Nicole Good sont glaçantes. Elles nous rappellent celui de Nahel, 17 ans, tuée à bout portant par la police en juin 2023. Et ça continue ! Dans la nuit du 13 au 14 janvier, El Hacen Diarra est décédé au commissariat de Paris 20e, après avoir été violemment interpellé devant le foyer où il était hébergé. Sur une vidéo, l’on entend distinctement crier « Vous m'étranglez ! ».

À bas l'ordre policier et raciste !

Il s’agit d’une politique globale, dont l’objectif est le même, ici et là-bas : maintenir un ordre policier et raciste, au service de la propriété capitaliste.

Il faut agir pour l’abrogation des lois sécuritaires, la fin des contrôles au faciès, le désarmement de la police, la dissolution de tous les corps spéciaux de répression, la fin de l’impunité policière, l’abrogation des lois racistes et islamophobes.

-

49-3 pour le budget Faure-Lecornu : notre camp doit riposter...

Tout ça pour ça ! Trois mois après avoir juré la main sur le cœur d’y renoncer, le premier ministre recourt au 49-3 pour faire passer son budget. Trois mois après que le PS a fait de l’absence de 49-3 la condition pour ne pas censurer le gouvernement, il s’en félicite et va le sauver une fois de plus.

Cet énième scandale démocratique confirme que le régime et la 5e République sont en crise. Il n’y a pas de majorité pour voter ce budget d’austérité. Les manœuvres institutionnelles sont des impasses pour notre camp social. Une seule réponse s’impose : reprenons la rue !

La politique menée par le PS ces derniers mois divise profondément la gauche et notre camp social. Elle renforce la fascisation et pave la voie à l’extrême droite. Car ce budget est le fruit d’un accord entre le gouvernement et le PS. Il a progressivement abandonné toutes ses lignes rouges, démocratiques et sociales. Elles étaient pourtant déjà très en-deçà du programme d’urgence du Nouveau Front populaire sur la base duquel ses députéEs ont été éluEs… Même la petite taxe Zucman est passée à la trappe !

En l’absence de rapports de force par la mobilisation, personne ne devrait être surpris que la gauche d’accompagnement soutienne les régressions sociales. Nous payons donc aussi collectivement le prix de l’attentisme des forces politiques et sociales opposées aux politiques libérales. Il est urgent qu’elles se rassemblent pour proposer une riposte !

Le NPA-l’Anticapitaliste propose à l’ensemble des forces politiques, syndicales et associatives qui refusent ce coup de force antidémocratique, l’austérité, les politiques écocidaires et le racisme de se réunir très rapidement pour organiser ensemble une contre-offensive unitaire et populaire par la lutte.

-

Le Rojava attaqué : une guerre existentielle...

Depuis plusieurs jours, le Rojava, région du nord-est de la Syrie où les Kurdes développent une expérience d’autonomie et d’alternatives démocratiques, fait face à une nouvelle offensive menée par le régime de Damas et des forces qui lui sont liées. Cette agression intervient alors même que des discussions étaient en cours et que des promesses de protection avaient été avancées. Dans les faits, l’armée syrienne a franchi l’Euphrate, des affrontements se multiplient et la situation se dégrade rapidement.

Face à cette menace, l’ensemble des responsables politiques, militaires et sociaux du Rojava ont pris les armes. Les directions du PYD comme le commandement des Forces démocratiques syriennes ont rejeté les accords imposés par Damas, considérés comme une capitulation. Pour le peuple kurde, il s’agit clairement d’une guerre de survie, dans un contexte de menace existentielle.

Cette offensive vise une expérience politique fondée sur l’autonomie, la démocratie locale, l’émancipation des femmes et la coexistence des peuples. Elle s’inscrit dans une logique plus large de répression des aspirations populaires et démocratiques dans la région.

Face à cette situation critique, la solidarité internationale est plus que jamais nécessaire. Défendre le Rojava, c’est défendre une révolution attaquée, mais aussi le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

-

Communiqué du PCF 06 en soutien au peuple kurde...

Depuis le 6 janvier 2026, le peuple kurde subit une nouvelle vague de violences meurtrières dans le nord de la Syrie. Les bombardements et les attaques ciblant les zones à majorité kurde, notamment autour d’Alep et dans les régions autonomes du Rojava, ont déjà provoqué la mort de nombreux civils et contraint des milliers de familles à fuir leurs foyers.Ces opérations militaires, menées dans l’indifférence quasi générale de la communauté internationale, s’inscrivent dans une longue histoire de répression contre les Kurdes, peuple qui n’a cessé de lutter pour ses droits, sa dignité et son autonomie. Aujourd’hui encore, les civils sont pris au piège des affrontements, privés de sécurité, de soins et de liberté.Face à ce drame humain, nous exprimons sa solidarité totale avec le peuple kurde et appelle à une mobilisation unitaire.Nous appelons toutes les organisations progressistes, associations, syndicats, forces politiques et citoyennes du département à participer massivement au rassemblement de soutien au peuple kurde :Mercredi 21 janvier 2026De 18h00 à 19h30Place Garibaldi, à NiceCe rassemblement statique et pacifique sera l’occasion d’affirmer :- notre soutien indéfectible aux populations kurdes victimes de massacres ;- notre exigence d’une intervention diplomatique et humanitaire immédiate ;- notre refus de la guerre, du nettoyage ethnique et de la répression.Nous appelons chacune et chacun à se joindre à cet élan de solidarité internationale. Ensemble, faisons entendre la voix de la paix, de la justice et de la fraternité.